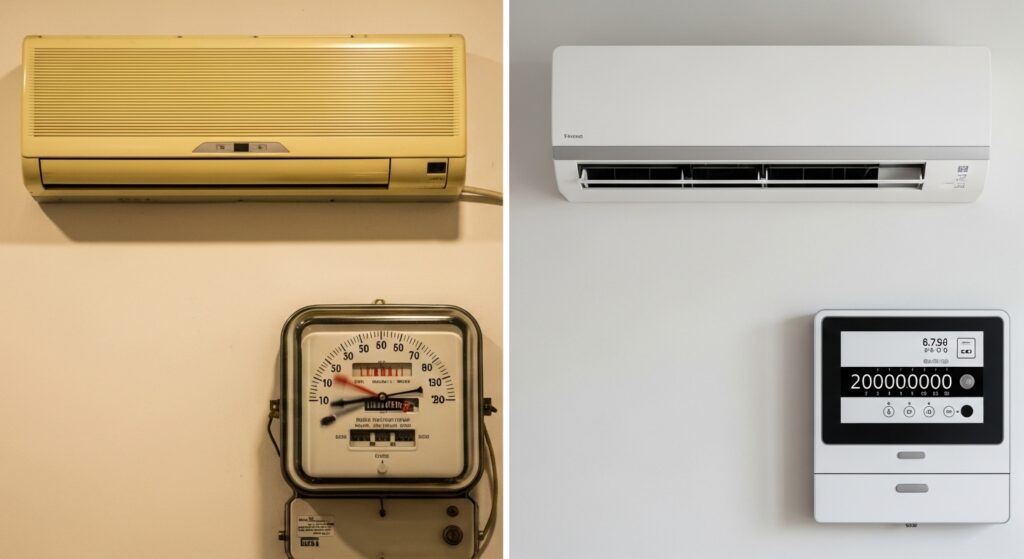

「なんだか最近、電気代が高い気がする…」と感じていませんか? もしかしたら、ご自宅で長年使っている古いエアコンが原因かもしれません。

20年前のエアコンを1時間つけっぱなしにした場合、最新モデルと比べて電気代に大きな差が出ることがあります。

30年前のエアコンとなると、その差はさらに広がる可能性も。

この記事では、10年前、20年前、30年前の古いエアコンの電気代が、最新機種と比べてどれくらい違うのかを具体的に比較し、電気代が高くなる理由や、買い替えのメリットについて詳しく解説していきます。

最後まで読めば、ご家庭に合った節約のヒントがきっと見つかるはずです。

- 古いエアコンと最新モデルの電気代の具体的な差額

- 10年、20年、30年前のエアコンの技術的な違い

- エアコンの寿命や買い替えを検討すべきサイン

- 古いエアコンでもできる効果的な節約テクニック

古いエアコンの電気代はどれくらい?年代別に比較

- 1時間あたりの電気代はこんなに違う!

- 10年前のエアコンとの電気代比較

- 20年前のエアコンとの電気代比較

- 30年前のエアコンとの電気代比較

1時間あたりの電気代はこんなに違う!

ご家庭のエアコン、1時間あたりどれくらいの電気代がかかっているか、ご存じでしょうか?

実は、エアコンの製造年によって、この1時間あたりの電気代は大きく異なります。 電気代は「消費電力(kW)× 電気料金単価(円/kWh)× 使用時間(h)」という式で計算できます。 この計算に使う電気料金単価は契約プランによって変わりますが、ここでは全国平均の目安単価30円/kWhを基準に見ていきましょう。

消費電力はエアコンの性能を示す重要な指標で、古い機種ほど高くなる傾向があります。 例えば、最新モデルのエアコンが1時間あたり約12~15円なのに対し、20年前のモデルでは20~28円ほどかかることも少なくありません。

年代別の消費電力と1時間あたりの電気代の目安をまとめると、以下のようになります。

- 30年前(1995年頃): 消費電力1,200~2,000W → 1時間あたり約36~60円

- 20年前(2005年頃): 消費電力600~1,500W → 1時間あたり約18~45円

- 最新モデル: 消費電力400~700W → 1時間あたり約12~21円

このように、たった1時間でも年代によって大きな差があることがわかりますね。 特に夏や冬など、エアコンを長時間つけっぱなしにする季節では、この差額が積み重なり、家計への負担も無視できない金額になっていきます。

10年前のエアコンとの電気代比較

「10年前のエアコンなら、まだそんなに古くないのでは?」と思われるかもしれませんね。 確かに、エアコンの省エネ性能はここ10年ほどで劇的な進化は横ばい状態にあるというデータもあります。 しかし、それでも最新モデルに買い替えることで、電気代の節約は可能です。

経済産業省資源エネルギー庁のデータによると、2009年製のエアコンの年間消費電力量が978kWhだったのに対し、2019年製では811kWhにまで減少しています。 これを電気料金単価27円/kWhで計算すると、年間で約4,500円の節約になります。 また、別の試算では、2009年頃のモデルと2023年のモデルを比較した場合、電力料金の目安単価31円/kWhで計算すると年間で約9,300円の差が生まれる可能性も示されています。

さらに、環境省の省エネ製品買い替えナビゲーション『しんきゅうさん』によると、10年前のモデルと現在のモデルを比較した場合、消費電力には15%の差が生じるとされています。 これらの数字だけを見ると「エアコン本体の購入費用を考えると、少し物足りないかな?」と感じるかもしれません。

しかし、これはあくまでカタログ上の計算値の話です。 実際には、10年も使い続けたエアコンは、内部の汚れや部品の劣化により、新品の時と比べて冷暖房効率がかなり低下していることが予想されます。 そのため、計算上の差額以上に電気代を節約できる可能性は十分にあると言えるでしょう。

20年前のエアコンとの電気代比較

20年前のエアコンをお使いの場合、最新モデルとの電気代の差はさらに顕著になります。

省エネ性能の技術は2000年前後で大きく進歩しており、消費電力に大きな差が出ています。 例えば、パナソニックの2000年モデルと2020年モデルを比較したデータでは、年間消費電力量が1,617kWhから1,036kWhへと大幅に低減。 これにより、年間で15,687円もの電気代を節約できる計算になります。これは削減率でいうと約36%にもなります。

また、別のデータでは、2005年頃のエアコンの年間電気代が約30,000円であるのに対し、最新型では約15,000円と、年間で2万円以上の差が生まれることも珍しくないとされています。 1995年型と2023年型を比較すると、その差は年間約20,000円にもなるとの試算もあります。

1日8時間エアコンを使用した場合のシミュレーションを見てみましょう。

- 20年前のエアコン: 月間約5,760円

- 最新モデル: 月間約3,600円

となり、月々2,000円以上の差が生まれます。 もし、20年前のエアコンを24時間つけっぱなしにした場合、1か月の電気代は約19,440円にもなる可能性がありますが、最新モデルなら約8,640円程度に抑えられることもあります。

このように、20年前のエアコンを使い続けることは、家計に大きな負担をかけている可能性があるのです。

30年前のエアコンとの電気代比較

もしご家庭で30年前のエアコンを現役で使われている場合、電気代は驚くほど高くなっているかもしれません。

ダイキンが2011年に発表したデータによると、1991年製の14畳向けエアコンの年間消費電力は3,384kWhでした。 これを当時の電気料金単価27円/kWhで計算すると、なんと年間91,368円もの電気代がかかっていたことになります。 一方、2011年製の同クラスのエアコンでは年間33,804円となり、買い替えによって年間6万円近くも電気代を節約できる計算でした。

また、別のデータでも、30年前(1995年頃)のエアコンの消費電力は1,200~2,000W、1時間あたりの電気代は36~60円が目安とされています。 年間消費電力量は約1,500kWh、年間の電気代にすると約45,000円にもなります。 最新モデルの年間電気代が約15,000円であることを考えると、その差は歴然です。

もちろん、これはあくまで計算上の目安であり、実際の使用状況によって変動しますが、30年前のモデルがいかに多くの電力を消費していたかがわかります。 長年頑張ってくれたエアコンへの愛着もあるかと思いますが、経済的な観点からは、買い替えを真剣に検討する価値があると言えるでしょう。

古いエアコンの電気代はなぜ高い?知っておきたいポイント

- 省エネ性能(APF)の進化

- 内部構造や機能の違い

- 寿命のサインと故障のリスク

- 古いエアコンでもできる節約術

- 賃貸物件の古いエアコンはどうする?

省エネ性能(APF)の進化

古いエアコンと最新エアコンの電気代に大きな差が生まれる最も大きな理由の一つが、**省エネ性能の指標である「APF(通年エネルギー消費効率)」**の進化です。

APFとは、エアコンが1年を通して冷暖房運転をした際に、1kWhの消費電力あたりどれだけの能力を発揮できるかを示した数値のこと。この数値が高いほど、省エネ性能が高いと言えます。 このAPFという指標は2006年9月から採用されており、それ以前はCOP(エネルギー消費効率)が使われていました。

年代別のAPFの目安を見てみると、その進化は明らかです。

- 30年前: 2.5~2.8

- 20年前: 3.0~3.5

- 最新モデル: 5.0以上

APFは年々向上しており、2018年度には7を超えるレベルにまで達しています。 最新のエアコンはAPFが高く、年間消費電力量も20年前のモデルと比べて半分近くまで減少しています。 例えば、2008年度の高級機と2018年度の高級機を比較すると、APFは9~20%向上し、期間消費電力量は12~22%も低減しているというデータもあります。

省エネ製品を選ぶ際には、「省エネラベル」を確認するのがおすすめです。このラベルには、省エネ性能を5.0~1.0までの41段階で評価した「多段階評価点」や年間の目安電気料金などが表示されており、製品選びの大きな助けになります。

内部構造や機能の違い

電気代の差は、省エネ性能の指標だけでなく、エアコン内部の技術的な進化にも起因しています。

特に大きな違いが「コンプレッサー(圧縮機)」の技術革新です。 昔のエアコンは、コンプレッサーが一定の速度でON/OFFを繰り返す方式だったため、無駄なエネルギー消費が多くなりがちでした。 しかし、現代のエアコンの多くは「インバーター」という技術を搭載しています。 インバーターによって、室内の温度に応じてコンプレッサーの回転速度を細かく調整し、必要最小限のエネルギーで効率よく運転できるようになったのです。

また、エアコン内部の熱を運ぶ「冷媒ガス」も進化しています。 20年以上前のエアコンで使われていた「R22」という冷媒は、現在の「R32」などに比べて冷却効率が劣るだけでなく、環境への負荷も高いものでした。

さらに、最新モデルにはセンサー技術を駆使した省エネ機能が充実しています。人の数や活動量を感知して自動で運転を調整したり、スマートフォンのアプリと連携して遠隔操作ができたりと、快適性を高めつつ無駄な電力消費を抑える工夫が満載です。

寿命のサインと故障のリスク

エアコンの寿命は一般的に約10年から15年と言われています。内閣府の調査では平均使用年数は13.6年、メーカーが設定する「設計上の標準使用期間」も10年であることが多いです。 20年以上使用しているエアコンは、設計上の寿命を大幅に超えている状態と言えます。

寿命が近づいたエアコンには、いくつかのサインが現れます。

- 室外機から「ガラガラ」「ガタガタ」といった異音がする

- リモコンの電池を替えても電源が入らない、または本体のボタンを押しても作動しない

- エアコンからカビ臭い、酸っぱいような嫌な臭いがする

- 設定温度にしてもなかなか部屋が冷えない、または暖まらない

これらの症状は、内部部品の劣化や故障が原因である可能性が高いです。 特に、冷媒ガスが漏れている場合は修理が難しく、買い替えが必要になることもあります。 また、古いエアコンは経年劣化により、火災や感電といった事故のリスクも高まります。 無理に使い続けると、電気代がかさむだけでなく、真夏や真冬に突然故障してしまい、快適な生活に支障をきたす可能性もあるため、早めの買い替え検討がおすすめです。

古いエアコンでもできる節約術

「買い替えたいけど、すぐには難しい…」という場合でも、日々の使い方を少し工夫するだけで、古いエアコンの電気代を抑えることが可能です。

まず、設定温度を見直すことから始めてみましょう。環境省は、夏の冷房時の室温は28℃、冬の暖房時は20℃を目安として推奨しています。設定温度をたった1℃変えるだけで、冷房なら約13%、暖房なら約10%の節電効果が期待できます。

次に、フィルターの定期的な掃除です。フィルターがホコリで目詰まりしていると、冷暖房効率が大幅に低下し、余計な電力を消費してしまいます。2週間に1回、もしくは月に1回程度の掃除が理想的です。ダイキンの実験では、約3年分のホコリが溜まったフィルターを掃除しただけで、消費電力量が約5割も削減されたという結果も出ています。

室外機の周りを整理整頓することも重要です。室外機の吸込口や吹出口の周りに物を置くと、熱交換の効率が下がり、無駄な電力消費につながります。

また、扇風機やサーキュレーターを併用して、室内の空気を循環させるのも効果的です。冷たい空気は下に、暖かい空気は上に溜まりやすいため、空気をかき混ぜることで室温のムラをなくし、エアコンの過剰な運転を防ぎます。

賃貸物件の古いエアコンはどうする?

賃貸住宅にお住まいで、備え付けのエアコンが20年以上前の古いモデルだった場合、電気代の高さに悩まれる方も少なくないでしょう。

賃貸物件のエアコンが故障したり、経年劣化によって著しく性能が低下したりした場合、その交換義務は基本的に貸主(大家さんや管理会社)側が負うことが一般的です。賃貸契約書にエアコンが「設備」として記載されていれば、その扱いはより明確になります。

もし交換を交渉する際には、まず契約書の設備欄を確認しましょう。そして、以下のような点を具体的に伝えることがポイントです。

- エアコンの製造年と20年以上経過している事実

- 冷暖房の効きの悪さや、実際の電気代の請求額

- カビやホコリによる健康面への不安

それでも交換に応じてもらえない場合は、家賃の減額交渉や、消費生活センター、自治体の住宅相談窓口へ相談するといった対応策も考えられます。 すぐに交換が難しい場合でも、プロによる内部クリーニングを依頼してもらえるよう交渉するのも一つの手です。内部の汚れが落ちるだけで、冷暖房効率が改善され、電気代の節約につながる可能性があります。

総括:古いエアコンの電気代を見直して、賢く快適な夏冬を

この記事のまとめです。

- 古いエアコンは最新モデルに比べ消費電力が大きい

- 10年前のモデルでも買い替えで電気代は節約可能

- 20年前のモデルとの年間電気代の差は数千円から1万円以上になることも

- 30年前のモデルはさらに電気代が高額になる可能性がある

- 省エネ性能の指標はAPF(通年エネルギー消費効率)で示される

- APFの数値が高いほど省エネ性能は高い

- インバーター技術の有無が消費電力に大きく影響する

- 冷媒ガスの種類も進化し、効率や環境性能が向上している

- エアコンの寿命は約10年から15年が目安

- 異音や効きの悪さは寿命のサイン

- フィルター掃除は2週間に1回が理想

- 室外機の周りに物を置かないことで効率が上がる

- 扇風機やサーキュレーターの併用で節電効果アップ

- 賃貸物件の古いエアコンは貸主側に交換義務がある場合が多い

- 買い替えは長期的に見て経済的メリットが大きい