夏の電気代で大きな割合を占めるエアコン。

「ドライ(除湿)と冷房、どちらが安いの?」と疑問に思ったことはありませんか。実は「ドライの方が安い」とは一概に言えず、お使いのエアコンの除湿機能の種類によって電気代は大きく変わります。

この記事では、弱冷房除湿、再熱除湿、ハイブリッド除湿という3つの仕組みの違いから、具体的な電気代の比較、ご家庭のエアコンの見分け方まで、専門家が徹底的に解説します。

さらに、賢い使い分け術や電気代の計算方法、根本的な節約術まで網羅。この記事を読めば、夏の電気代を賢く節約する知識が身につきます。

- 「ドライ」の電気代は「再熱除湿」なら冷房より高く、「弱冷房除湿」なら安い

- 除湿の種類はリモコンの設定や運転時の体感温度で見分けられる

- 電気代の計算式は「消費電力(kW) × 時間 × 31円/kWh」が目安

- フィルター掃除や室外機のケアなど、モード選択以前の基本が節約の鍵

ドライと冷房の電気代を徹底比較!安いのはどっち?

- 結論:「ドライ」の種類で電気代は全く違う

- 除湿の3つの仕組み:弱冷房・再熱・ハイブリッド

- 電気代の序列が判明!再熱>冷房>弱冷房・ハイブリッド

- 我が家の除湿は?リモコンで簡単に見分ける方法

結論:「ドライ」の種類で電気代は全く違う

「エアコンのドライ(除湿)運転は冷房より電気代が安い」という話をよく耳にしますが、これは必ずしも正しくありません。結論から言うと、電気代が安くなるかどうかは、お使いのエアコンが搭載している「除湿機能の種類」によって全く異なります。実は、「除湿」と一括りにされがちな機能には、大きく分けて3つの異なる方式が存在し、それぞれ消費電力が大きく違うのです。

この事実を知らずに、ただ「除湿」ボタンを押しているだけでは、かえって電気代を高くしてしまっている可能性があります。例えば、ある特定の除湿方式は、冷房運転よりも大幅に電力を消費することがあります。一方で、別の方式は冷房よりも格段に安く済みます。

したがって、「ドライと冷房のどちらが安いか」という問いに正しく答えるためには、まずご自身のエアコンの除湿がどのタイプなのかを理解することが不可欠です。この最初のステップを踏むことで、夏の電気代を効果的に節約するためのスタートラインに立つことができるのです。

除湿の3つの仕組み:弱冷房・再熱・ハイブリッド

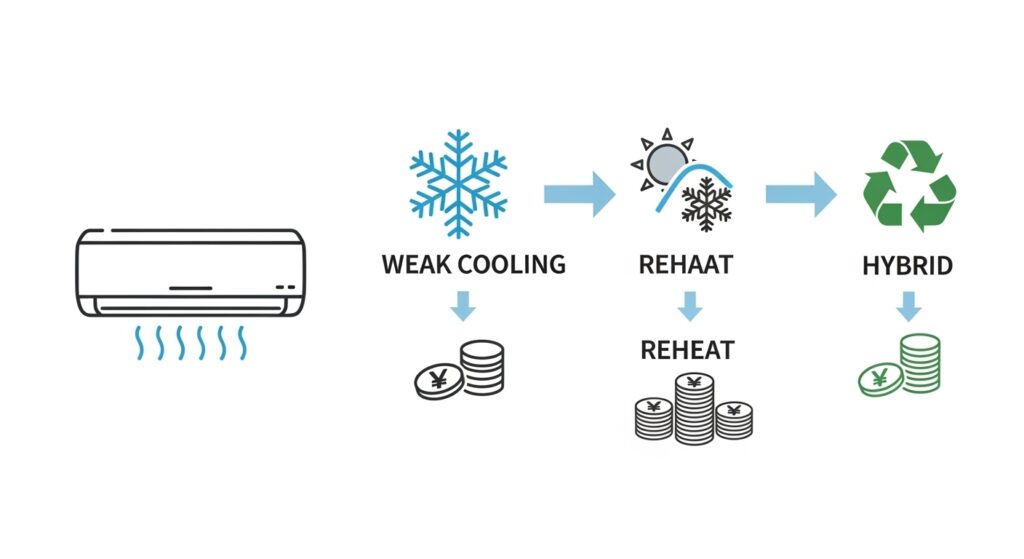

エアコンの除湿機能が電気代に与える影響を理解するためには、その仕組みを知ることが重要です。除湿には主に「弱冷房除湿」「再熱除湿」「ハイブリッド除湿」の3つの方式があります。

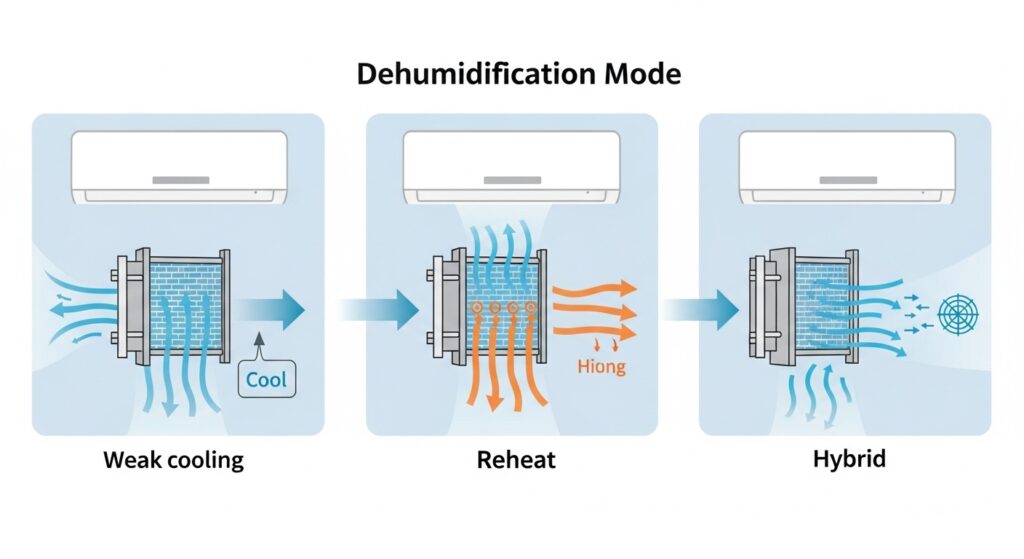

「弱冷房除湿」は、最も基本的な方式です。部屋の湿った空気を取り込んで冷やし、水分を結露させて取り除いた後、少し冷たくなった空気をそのまま室内に戻します。名前の通り、弱い冷房をかけながら湿度を下げるイメージで、消費電力が少なく経済的ですが、室温も少し下がります。

「再熱除湿」は、快適性を重視した方式です。弱冷房除湿と同様に空気を冷やして湿気を取り除いた後、その冷えた空気をもう一度暖め直してから室内に戻します。この「再加熱」の工程があるため、室温を下げずに湿度だけを下げることができますが、その分多くの電力を消費します。

「ハイブリッド除湿」は、両者の長所を組み合わせた比較的新しい方式です。湿気を取り除いて冷えた空気に、室内の空気を混ぜ合わせることで温度を調整し、室温に近い状態で空気を送り出します。再加熱が不要なため、再熱除湿よりも省エネでありながら、体を冷やしすぎない快適さを実現します。

| 機能 | 弱冷房除湿 | 再熱除湿 | ハイブリッド除湿 |

| 仕組み | 空気を冷やして除湿し、冷えた空気をそのまま戻す | 空気を冷やして除湿後、暖め直してから戻す | 空気を冷やして除湿後、室内の空気と混ぜて戻す |

| 室温への影響 | 少し下がる | ほとんど変わらない | ほとんど変わらない |

| 最適な利用シーン | 暑くて湿度も高い日 | 肌寒いが湿度が高い日(梅雨時など) | 湿度を下げたいが、室温は維持したい日 |

| 電気代の目安 | 安い | 非常に高い | 安い |

電気代の序列が判明!再熱>冷房>弱冷房・ハイブリッド

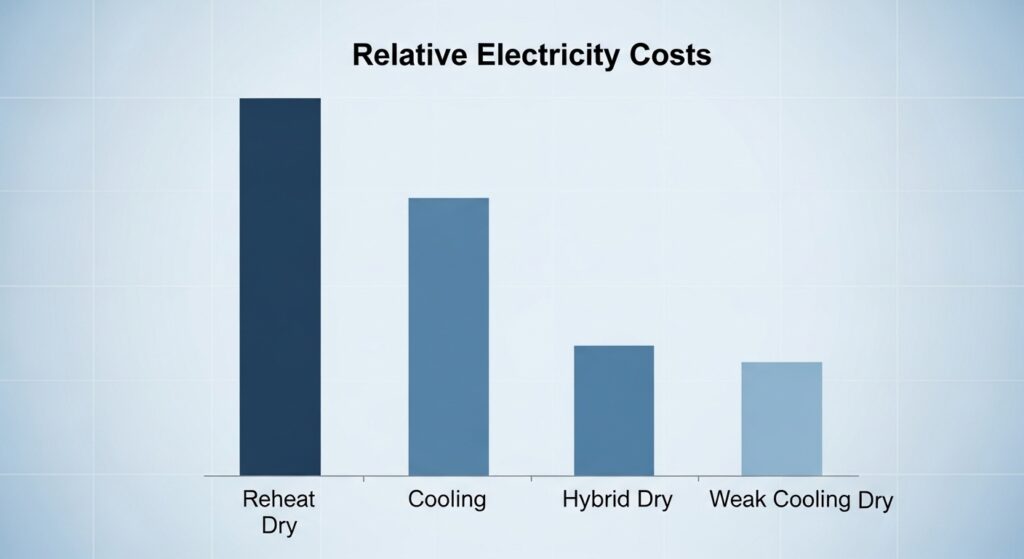

3つの除湿方式の仕組みを理解すると、電気代の序列が明確になります。複数の調査やメーカーのデータから、消費電力の大きさは一般的に「再熱除湿 > 冷房 > 弱冷房除湿 ≒ ハイブリッド除湿」の順になることがわかっています。

ある電力会社の試算によれば、1時間あたりの電気代の目安は、冷房が約11.0円であるのに対し、弱冷房除湿は約4.1円と半分以下でした。一方で、再熱除湿は約14.9円と、冷房よりも約35%も高くなる結果が示されています。このデータは、除湿の種類によって電気代に大きな差が生まれることを如実に物語っています。

特に注目すべきは、最も快適性が高いとされる再熱除湿が、最も電気代が高いという点です。室温を下げずに湿度だけを取り除けるため、梅雨の肌寒い日などには非常に便利ですが、その快適さは高い電力コストと引き換えになっています。この機能は、比較的高価格帯のエアコンに搭載されていることが多く、購入時の初期費用だけでなく、運転時のランニングコストも高くなる「贅沢な機能」と位置づけられます。電気代を最優先に考えるのであれば、再熱除湿の使用は慎重に判断する必要があるでしょう。

我が家の除湿は?リモコンで簡単に見分ける方法

ご自宅のエアコンの除湿機能がどのタイプなのかは、実は取扱説明書に明記されていないことも少なくありません。しかし、リモコンの機能や運転時の体感でおおよその見当をつけることが可能です。

まず、最も簡単な見分け方はリモコンの操作です。除湿モードを選択した際に、温度設定だけでなく「湿度」をパーセント単位で細かく設定できる場合、それは「再熱除湿」または「ハイブリッド除湿」である可能性が高いです。これらの高機能な除湿モードは、湿度を精密にコントロールする機能を持っていることが多いためです。

一方で、リモコンに「除湿」ボタンがあるだけで、温度や湿度の詳細設定ができない、あるいは温度設定しかできない場合は、「弱冷房除湿」であると考えられます。また、メーカーによっては「カラッと除湿」や「涼快」といった独自の名称で再熱除湿機能を提供している場合もあります。

もしリモコンで見分けがつかなければ、実際に運転させて体感で判断する方法も有効です。除湿運転を開始して、吹き出し口からの風が明らかに冷たく、部屋が肌寒く感じるようであれば「弱冷房除湿」です。逆に、室温はほとんど変わらないのに、ジメジメとした不快感が解消されていくのを感じるなら、それは「再熱除湿」か「ハイブリッド除湿」でしょう。

ドライと冷房を賢く使い分け、夏の電気代を攻略!

- 目的別!最適なモードの選び方と使い分け術

- エアコン電気代の計算方法【最新単価で解説】

- モード以前の基本!抜本的なエアコン節約術

- 専門家が解説!燃料費調整額と再エネ賦課金とは

目的別!最適なモードの選び方と使い分け術

エアコンの各機能を理解したら、次は状況に応じて賢く使い分けることが節約の鍵となります。気温と湿度の組み合わせによって最適なモードは異なります。

まず、真夏のように「気温も湿度も高く、とにかく涼しくなりたい」という場合は、迷わず「冷房」運転を選びましょう。冷房は室温を強力に下げることを最優先としており、その過程で空気中の水分も取り除かれるため、結果的に除湿も行われます。最も効率的に涼しさを得られる選択です。

次に、梅雨時のように「気温はそれほど高くないが、湿度が高くてジメジメする」という状況。この場合は「再熱除湿」や「ハイブリッド除湿」が最適です。室温を下げずに湿度だけを取り除けるため、体が冷えすぎるのを防ぎ、快適な空間を保てます。ただし、前述の通り電気代が高いため、使いすぎには注意が必要です。

もしお使いのエアコンが「弱冷房除湿」しか搭載していない場合は、「暑さも感じるが、湿度も特に気になる」という日に活用するのが良いでしょう。冷房よりも緩やかに室温を下げつつ、しっかりと湿度を取り除いてくれます。冷房の冷気が苦手な方にもおすすめです。このように目的を明確にしてモードを使い分けることが、快適さと節約を両立させるコツです。

エアコン電気代の計算方法【最新単価で解説】

ご自身のエアコンの電気代を具体的に把握することは、節約意識を高める上で非常に重要です。電気代は簡単な計算式で算出できます。

電気代の計算式は、「消費電力(kW) × 使用時間(h) × 電力料金単価(円/kWh)」です。

まず、「消費電力」はエアコン本体や取扱説明書に記載されている仕様表で確認できます。「W(ワット)」で表示されている場合は、1000で割ることで「kW(キロワット)」に変換します(例:500W → 0.5kW)。

次に、「電力料金単価」ですが、これは契約している電力会社やプランによって異なります。しかし、家電の電気代を比較する際の目安として、公益社団法人 全国家庭電気製品公正取引協議会が定めた「電力料金目安単価」を使用するのが一般的です。2022年7月に改定された最新の単価は「31円/kWh(税込)」です。

例えば、消費電力が580W(0.58kW)のエアコンを1日8時間使用した場合、1日の電気代は「0.58kW × 8h × 31円/kWh = 約143.8円」となります。この計算式を知っておけば、新しいエアコンを選ぶ際や、日々の使い方を見直す際の具体的な判断基準を持つことができます。

モード以前の基本!抜本的なエアコン節約術

エアコンのモードを賢く使い分けることも大切ですが、それ以前に実践すべき、より根本的な節約術があります。これらはエアコンの負荷そのものを減らし、消費電力を抜本的に下げる効果があります。

最も効果的なのは、フィルターの定期的な掃除です。フィルターにホコリが詰まると空気の循環が悪くなり、エアコンは余計な力を使って部屋を冷やそうとします。経済産業省のデータによれば、フィルターを月に1〜2回清掃するだけで、年間で約990円の節約につながるとされています。

次に、室外機の周辺環境です。室外機の吹き出し口の前に物を置くと、熱の排出が妨げられ、冷房効率が著しく低下します。常に風通しを良く保ち、夏場は「よしず」などで日陰を作ってあげるだけでも、消費電力を抑えることができます。

また、窓からの日差しを遮ることも重要です。レースのカーテンを閉めるだけでも、室温の上昇を抑え、エアコンの負担を軽減できます。さらに、扇風機やサーキュレーターを併用し、冷たい空気を部屋全体に循環させれば、設定温度を1℃上げても快適に過ごせます。設定温度を1℃上げるだけで約13%の節電効果が見込めるため、これらの対策を組み合わせることで、大きな節約効果が期待できるのです。

専門家が解説!燃料費調整額と再エネ賦課金とは

毎月の電気料金明細を見て、「同じくらいしか使っていないのに、先月より高い」と感じたことはありませんか。その原因の多くは、「燃料費調整額」と「再生可能エネルギー発電促進賦課金(再エネ賦課金)」という2つの項目にあります。これらは、私たちの電気の使い方とは無関係に変動し、電気代に影響を与えます。

「燃料費調整額」とは、火力発電に使われる原油や液化天然ガス(LNG)といった燃料の価格変動を電気料金に反映させるための調整額です。日本の電力は火力発電に大きく依存しており、燃料のほとんどを輸入に頼っています。そのため、為替レートや国際情勢によって燃料価格が変動すると、それが数ヶ月後の電気料金に上乗せされたり、逆に差し引かれたりする仕組みです。

一方、「再エネ賦課金」は、太陽光や風力などの再生可能エネルギーを普及させるために、国民全員で費用を負担する制度です。電力会社が再生可能エネルギーで作られた電気を買い取るための費用を、電気の使用量に応じて全ての家庭や企業が支払っています。この単価は国が毎年決定するため、個人の努力で減らすことはできません。これらを知ることで、ご自身の電気代が、国内のエネルギー政策や世界の経済動向と密接に繋がっていることが理解できます。

総括:ドライと冷房の電気代は除湿方式を理解し賢く使い分けるのが最善策

この記事のまとめです。

- エアコンの「ドライ」と「冷房」の電気代は、一概にどちらが安いとは言えない

- 電気代は「ドライ(除湿)」機能の方式によって大きく異なる

- 除湿方式は主に「弱冷房除湿」「再熱除湿」「ハイブリッド除湿」の3種類である

- 弱冷房除湿は、弱い冷房運転で除湿するため電気代が安い

- 再熱除湿は、除湿した空気を暖め直すため、冷房より電気代が高くなる

- ハイブリッド除湿は、省エネ性と快適性を両立した方式である

- 電気代の一般的な序列は「再熱除湿 > 冷房 > 弱冷房除湿 ≒ ハイブリッド除湿」となる

- 自宅のエアコンの除湿方式は、リモコンの湿度設定機能の有無などで判別可能である

- 気温も湿度も高い真夏は「冷房」が最も効率的である

- 肌寒く湿度が高い梅雨時は「再熱除湿」が快適だが、コストは高い

- 電気代の計算式は「消費電力(kW) × 使用時間 × 電力料金目安単価(31円/kWh)」で求められる

- フィルターを月1〜2回掃除するだけで、年間約990円の節約効果が期待できる

- 室外機の周辺を整理し、日陰を作ることで冷房効率が向上する

- 扇風機やサーキュレーターの併用は、設定温度を上げても快適さを保つ上で非常に有効である

- 電気料金には、使用量以外に「燃料費調整額」と「再エネ賦課金」が含まれ、毎月変動する